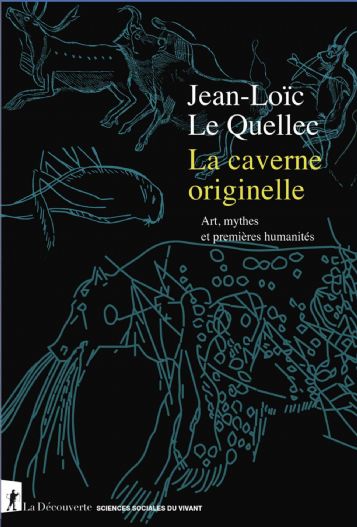

La caverne originelle - Arts, mythes et premières humanités

Samedi 18 Mai 2024 Lecture 50866Thierry Jourdan

Nul ne saura jamais quelles étaient les intentions particulières des « artistes » lorsqu'ils créaient un motif sur la paroi d'une grotte. Nul ne saura jamais quelles étaient les traditions orales transmises lorsque les groupes d'humains se réunissaient autour de ces motifs avec leur cosmogonie. Près de la moitié des motifs pariétaux restent d'ailleurs ininterprétables par nos représentations d'humains contemporains. La datation précise de l'art pariétal est particulièrement compliquée et semble s'étaler sur 25 000 ans de l'aurignacien (- 36 000 ans) à l'apogée du magdalénien (- 13 000) puis s'estompe et disparaît vers - 8 000 ans.

Jean-Loïc Le Quellec présente plus de 400 illustrations, 3000 références pour dresser un historique et un panorama de toutes les théories existantes ou ayant existé ou qui sont recyclées sans que leurs auteurs aient parfois effectué un travail de bibliographie ou de recherche pure. Elles sont presque toutes anachroniques, absurdes, largement réfutées et reflètent souvent les besoins ou idéologies de leurs auteurs à leurs propres époques. Le chamanisme ou les religions, la proto-écriture, l'apprentissage artistique ou la reproduction de constellations ou de scènes cynégétiques naturalistes sont écartées.

La technicité des auteurs des motifs, la très grande motivation à se faufiler dans des lieux précaires, la très grande proportion d'animaux au détriment des végétaux, le nombre non négligeable de motifs anthropomorphes (7 % des motifs dont des mains ou des sexes) où les humains ne sont jamais représentés entiers, la grande proportion de chevaux et d'aurochs qui n'étaient pas des animaux consommés habituellement montrent un arrière-plan transcendant (les ornementations zoomorphes constituent 43% des motifs pariétaux).

S'il existe des variations de motifs, de thématiques dans le temps, dans l'espace avec le gravettien, le maximum glaciaire, le tardiglaciaire, l'unité profonde de l'art pariétal persiste. Quelle était la toile de fond de cette unité ? L'archéologie présente là ses limites.

L'auteur est préhistorien, certes, mais aussi anthropologue et mythologue et il utilise des machines à remonter le temps : La linguistique historique, l'aréologie (science qui a pour but l'étude de la répartition géographique des traits culturels, en particulier des contes et des mythes), la mythologie comparée, la phylomémétique (établir des arbres de « mêmes » unités culturelles similaires aux gènes transmissibles entre individus et groupes conceptualisés par Dawkins, se transformant dans le temps et soumises aux lois darwiniennes). Les bases de données des motifs pariétaux ainsi que de toutes les cosmogonies connues chez les peuples premiers ou autochtones (plus de 1400 mythes des origines répertoriés) permettent de montrer qu'il existe un mythe né en Afrique du Sud, sorti d'Afrique en même temps que les Homo Sapiens, et cheminant vers l'Océanie ou les Amériques avec les humains.

Il s'agit du mythe de l'émergence primordiale par lequel des êtres vivants indistincts vivaient sous terre et possédaient leurs rites et modes de vie, puis en sont sortis par une faille ou une grotte, sont devenus des humains ou des animaux. Une partie des êtres est restée sous terre et il peut exister un va-et-vient entre les deux mondes lors de la mort ou d'interdits non respectés. Il existe par exemple une version récente chez les Montagnais (actuels Innus) avec l'homme Caribou, gardien d'un immense troupeau de caribous dans une caverne.

Ce mythe permet de comprendre les motivations de nos ancêtres à pénétrer au plus profond d'un milieu hostile pour peindre ou graver ou mettre en scène des paroles et des rites à un moment de l'humanité où il n'existait pas de séparation d'avec les animaux et où, en toute vraisemblance, l'animisme régnait.

Cet ouvrage inventorie toutes les méthodes et concepts utilisés en archéologie ou en sciences humaines et montre la virtuosité mais aussi le labeur des chercheurs.

Il expose aussi toute notre ignorance ou nos limites pour comprendre les modes de pensées d'autres soi-mêmes tout en partageant de grandes émotions face aux réalisations de nos ancêtres.