SAUVAGE OU DOMESTIQUE ? Effet de l'herbivorie sur la biodiversité

Samedi 18 Mai 2024 Biodiversité-Faune sauvage 50881© François Moutou

L'effet de l'herbivorie par les animaux domestiques sur les communautés de plantes a été très étudié en recherche, en particulier par comparaison avec des situations non pâturées. Deux mécanismes principaux sont impliqués, la réduction des plantes dominantes et la dispersion de graines, mais ils ne fonctionnent que si le pâturage est présent sans être trop intensif.

Les conséquences du pâturage varient en fonction des régions, de leur climat, des sols, du type d'herbivores. Peu d'études ont comparé les effets de l'herbivorie domestique et de l'herbivorie sauvage, c'est ce que propose cette étude transdisciplinaire entre des chercheurs français et belges et l'association Takhi pour le cheval de Przewalski (Mutillod et al. 2024).

Les prairies, un habitat menacé au niveau mondial

Les prairies sont un des écosystèmes les plus répandus du milieu terrestre et également un des plus menacés. En Europe, les prairies sont des écosystèmes semi-naturels dominés par les graminées, souvent fortement gérés. Elles constituent une part importante des paysages culturels, façonnés depuis des millénaires conjointement par les humains (pâturage par les animaux domestiques) et l'environnement (feux, climat, altitude et pâturage par les animaux sauvages). Depuis qu'elles ont été clairement reconnues comme menacées dans les années 1960, les prairies font l'objet de mesures de restauration avec des pratiques agricoles comme la fauche, le pâturage par les animaux domestiques, le brûlage.

Néanmoins, la déprise agricole menace la pérennité de ces pratiques. Le pâturage par les grands herbivores sauvages devient alors une alternative intéressante pour maintenir ces écosystèmes, partant de l'hypothèse qu'avant l'emprise humaine, les prairies européennes étaient créées et maintenues par la mégafaune herbivore (bisons, aurochs, chevaux, mégacéros). Cette faune ayant été presque complètement éradiquée par les humains au cours du pléistocène, des herbivores plus petits, moins nombreux, plus homogènes sont présents et ne sont pas en capacité de rendre les mêmes services. La diversité des herbivores est, en effet, à la base de processus clés de création d'habitats naturels hétérogènes, ouverts, de dispersion de graines et de nutriments qui favorisent de nombreuses autres communautés d'êtres vivants, des plantes aux micro-organismes en passant par les carnivores.

Question de recherche et sites d'étude

L'équipe de recherche a comparé l'impact de modes traditionnels de gestion, avec des moutons, et de modes de gestion incluant des chevaux domestiques ou sauvages sur la composition des communautés de plantes, l'équilibre des abondances d'espèces et l'hétérogénéité spatiale dans les prairies. L'étude s'est déroulée dans le Massif central (Causse Méjean, parc national des Cévennes), région traditionnelle d'élevage ovin, accueillant depuis peu des chevaux domestiques pour la compétition et dans laquelle des chevaux de Przewalski, en provenance de huit zoos du Royaume-Uni, d'Allemagne et de France, ont été introduits à des fins de conservation du milieu naturel. Le projet de recherche a concerné l'ensemble du système pâturage, incluant les zones de cultures de céréales qui servent à nourrir les animaux domestiques. Ces pratiques ajoutent de l'hétérogénéité paysagère qui peut favoriser une biodiversité spécifique.

Le paysage du Causse Méjean est un mélange de steppes et de forêts avec une grande diversité biologique. La biodiversité résultante présente un taux élevé d'endémisme et la présence d'espèces non indigènes caractéristiques des steppes. Le Causse a été façonné par son altitude, son climat contrasté entre été chaud et sec et hiver froid et humide et sa longue histoire d'occupation humaine basée sur l'élevage, les brûlis, la récolte de bois et la culture de céréales.

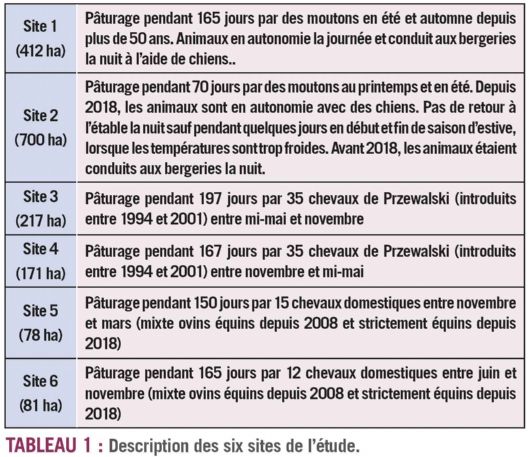

Six sites historiques d'élevage de moutons à viande ont été étudiés. Leurs caractéristiques actuelles sont présentées dans le tableau 1.

En 2022, sur les six sites, 208 plots (1m2) aléatoires ont été localisés, tous les 200 m, afin de réaliser des inventaires floristiques de fin mai à fin juin, au pic de floraison, ainsi que le relevé de paramètres environnementaux 100 m autour des plots (altitude, exposition, pente, couverture rocheuse, végétation, restes de murets et piles de cailloux issus de l'histoire du site, pression d'herbivorie).

Les résultats ont révélé des différences en termes de composition, diversité et hétérogénéité spatiale des communautés végétales en fonction des animaux (moutons ou chevaux) et en fonction du système de pâturage (domestiques ou sauvages).

Effets différentiés des herbivores sur les communautés de plantes

Environ 5 % de la variabilité des communautés de plantes sont expliqués par l'herbivorie et 11,8 % par l'environnement. D'autres études avaient démontré que dans les prairies calcaires préalpines 12 % de la variabilité étaient expliqués par la lithologie, 5,2 % par l'humidité du sol et 6 % par l'intensité du pâturage (Barbaro et al., 2004). Les autres variables explicatives des variations et de l'hétérogénéité mesurée entre les parcelles pourraient être les facteurs environnementaux locaux (rochers, pierres, couverture du sol, arbustes, altitude, pente, exposition et lithologie), les variations du microclimat et l'activité des microorganismes du sol.

Les différences entre les chevaux et les moutons sont probablement liées à la morphologie, à la physiologie et au comportement en termes de préférences, de sélectivité, de temps de recherche de nourriture et d'espace utilisé.

Les moutons sont des ruminants brouteurs de graminées, plantes herbacées et arbustes. Ils sélectionnent les parties charnues et tendres des plantes et se nourrissent par phases. Leur rythme circadien est caractérisé par une longue période d'alimentation suivie de longues périodes de rumination et de repos. Ils adaptent leurs habitudes alimentaires en fonction de la disponibilité des ressources avec une sélectivité plus élevée lorsque les ressources sont importantes.

Au contraire, les chevaux sont des monogastriques et leur physiologie digestive est caractérisée par une prise alimentaire importante et une digestion longue, avec des temps de recherche de nourriture plus longs que les moutons, facilités par une efficacité de mastication élevée. Leur régime alimentaire est dominé par les graminées, même s'ils mangent aussi des plantes herbacées et des arbustes. Consommant principalement de l'herbe, la quantité relative absorbée est plus élevée que chez les moutons ou chez les bovins, ils sont donc plus actifs en termes de recherche de nourriture et ont un impact de piétinement plus important, ce qui crée des conditions idéales pour le développement des plantes herbacées dicotylédones 1, favorisant leur diversité.

Les chevaux sauvages sont susceptibles d'avoir un régime alimentaire plus diversifié que les chevaux domestiques, notamment pour s'automédiquer (par exemple la consommation de Lavandula angustifolia, Carlina acanthifolia contenant de grandes quantités de triterpènes également utilisés en médecine traditionnelle). De plus, les chevaux sauvages sont semi-libres. Les interactions sociales, incluant des apprentissages peuvent avoir cours tout au long de leur vie, ce qui n'est pas le cas des animaux domestiques. Les jeux d'apprentissage et de transmission au sein des groupes ont un rôle clé dans la sélection du régime alimentaire des herbivores (Bolzan et al., 2020), dans lequel les expériences individuelles et collectives combinées aux conditions environnementales et la dynamique sociale sont des paramètres importants. Les animaux avec de l'expérience sont capables de manger une plus grande variété d'espèces, même s'ils ont d'autres alternatives, et sont capables de s'autoréguler (Provenza, 2003), tandis que les animaux plus jeunes ont tendance à ne manger que les espèces connues et à ne diversifier leur alimentation que progressivement.

Les chevaux sauvages en liberté forment deux groupes sociaux principaux, une famille avec généralement un étalon et une à plusieurs juments avec leurs poulains âgés de 1 à 2,5 ans et des groupes de célibataires qui sont principalement composés de mâles, jeunes et vieux. Les familles sont généralement dominantes et peuvent choisir leur pâturage. Au printemps cependant, certains étalons évitent les zones fréquentées par les groupes de célibataires. Plusieurs familles peuvent cohabiter à proximité immédiate pendant de longues durées induisant une pression de pâturage locale plus élevée et donc une hétérogénéité de végétation plus forte. Par ailleurs, une diminution de l'activité de pâturage a également été mesurée au cours du printemps - avec l'oestrus des juments - permettant aux espèces végétales de se développer et de terminer leur cycle.

1 Dicotylédone : plante issue de la germination d'une graine, qui se développe en une plantule constituée de deux feuilles (cotylédon). Ce groupe comprend la majorité des espèces végétales terrestres avec plus de 200 000 espèces.

Effet sur la richesse en espèces

Pendant la durée de l'étude, 171 espèces ont été recensées dans toutes les parcelles.

La richesse en espèces végétales par mètre carré était significativement plus élevée dans les parcelles avec des chevaux de Przewalski que dans les autres parcelles. Aucune différence significative n'a été identifiée entre les chevaux domestiques et les moutons domestiques.

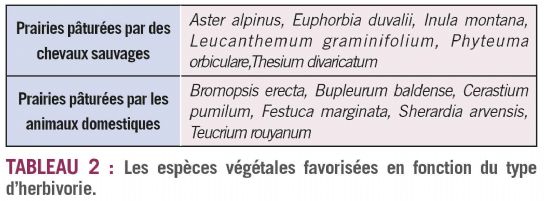

Par ailleurs, les espèces de plantes étaient significativement différentes dans les pâturages dédiés aux chevaux de Przewalski par rapport aux moutons ou aux chevaux domestiques et de moindres différences ont été notées entre les pâtures de chevaux domestiques ou de moutons (cf. tableau 2). Les communautés végétales étaient également différentes entre les deux espèces de chevaux, ce résultat pouvant être expliqué par une présence plus récente des chevaux domestiques (14 ans, dont seulement 4 ans sans moutons) par rapport aux chevaux de Przewalski (entre 20 et 30 ans).

Effet sur l'hétérogénéité de la végétation

L'hétérogénéité de la végétation était très différente entre les systèmes pâturés par des animaux domestiques et des animaux sauvages.

Les résultats montrent une hétérogénéité plus élevée entre les parcelles pâturées par les chevaux sauvages par rapport aux parcelles pâturées par les moutons => ce résultat s'explique par un comportement alimentaire des chevaux qui favorise l'hétérogénéité locale

Effet sur la couverture de monocotylédones 2 et de dicotylédones

A l'échelle du système pastoral, 134 espèces de dicotylédones ont été recensées contre 37 de monocotylédones. De nettes différences sont apparues entre les systèmes de pâturage avec des différences plus accentuées entre domestiques et sauvages qu'entre moutons et chevaux. Le pourcentage de dicotylédones est plus élevé avec le cheval de Przewalski et encore plus avec le cheval domestique. Ce résultat s'explique par le contrôle effectué par les chevaux sur les monocotylédones dominantes qu'ils consomment préférentiellement, ce qui laisse la place aux autres espèces.

2 Monocotylédone : plante issue de la germination d'une graine, qui se développe en une plantule constituée d'une seule feuille (cotylédon). Ce groupe comprend les orchidées, les palmiers, les bananiers, les graminées et les joncs.

Effet sur l'uniformité des abondances d'espèces

Avec le même nombre d'espèces, l'équilibre en matière de nombre d'individus au sein des espèces est une indication d'un bon fonctionnement d'un écosystème. Par exemple, un milieu avec dix espèces dont une regroupant plus de 80 % des individus présents est considéré comme non uniforme en termes d'abondance. A contrario, un milieu où les mêmes dix espèces contiennent toutes 10 % des individus a des abondances plus uniformes.

Les parcelles exploitées par les chevaux de Przewalski sont également d'abondances plus uniformes (c'est à dire que les espèces sont représentées de façon plus équivalente, sans espèces dominantes) car les chevaux sauvages exploitent mieux l'hétérogénéité des ressources en se nourrissant de quelques plantes avant d'explorer un autre endroit.

Espèces bioindicatrices

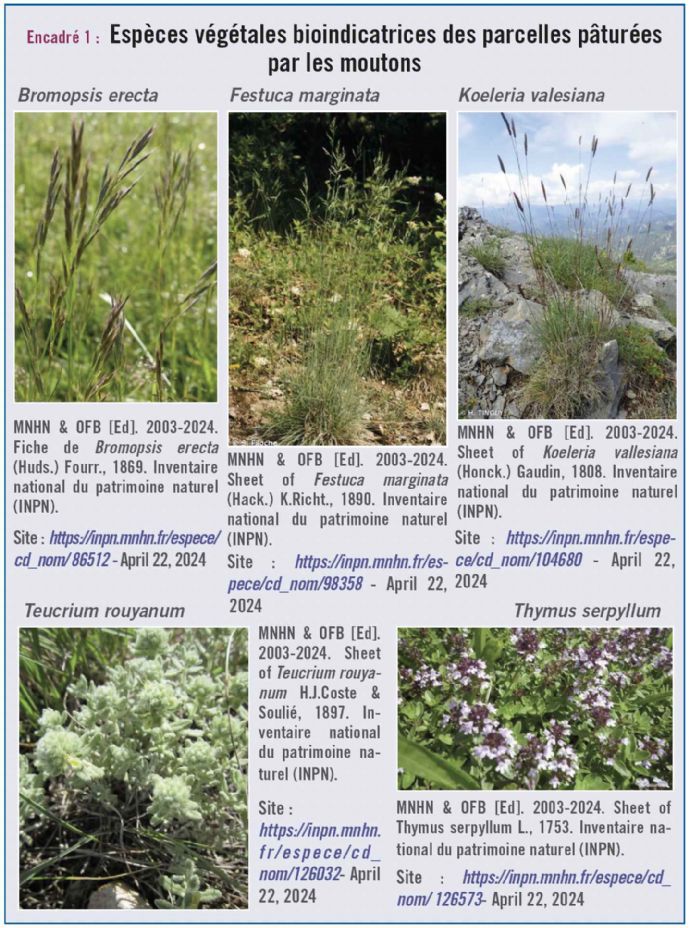

- Concernant les moutons

(cf. encadré 1)

Ils montrent une préférence alimentaire pour les dicotylédones (par exemple, les légumineuses), les espèces bioindicatrices sont des Poacées (Bromopsis erecta, Festuca marginata, Koeleria valesiana). Les plantes vivaces sont moins tolérantes au piétinement (contrairement aux espèces annuelles), Teucrium rouyanum et Thymus serpyllum sont bioindicatrices des parcelles de moutons. Par ailleurs, T. rouyanum est une espèce endémique des Causses, typique des prairies calcaires sèches qui en raison de sa composition chimique n'est pas appréciée des moutons. Elle est donc favorisée et forme des îlots de végétation ligneuse.

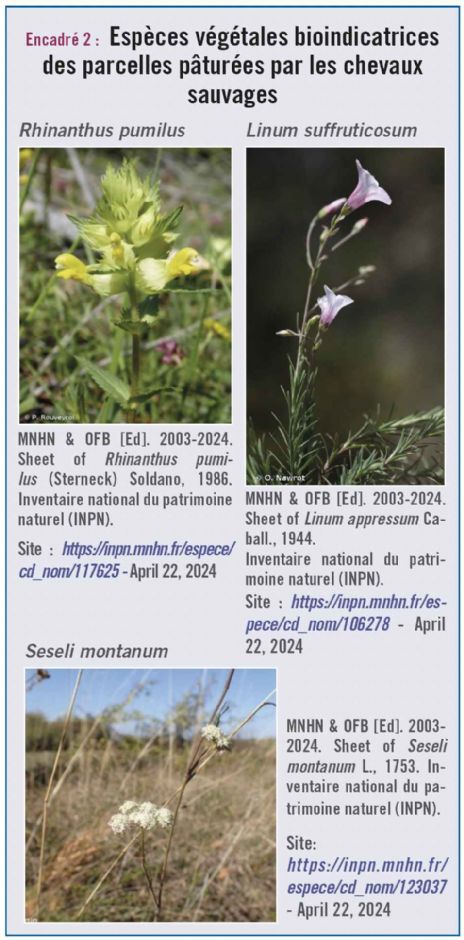

- Concernant les chevaux

(cf. encadré 2)

Une plante toxique parasite des graminées et des légumineuses (Rhinanthus pumilus) est l'espèce bioindicatrice caractéristique des sites pâturés par les chevaux sauvages. Elle supprime généralement les graminées et favorise les plantes herbacées, ce qui accentue encore plus le contrôle exercé par les chevaux sauvages sur les monocotylédones. Ces plantes ont un effet positif sur la biodiversité végétale et sont ainsi considérées comme ingénieurs des écosystèmes. Elles semblent constituer un outil de restauration écologique. La présence de Rhinanthus dans les sites de pâturage peut contribuer à une plus grande richesse en espèces, une plus grande uniformité des abondances et une plus grande hétérogénéité de genres et d'espèces végétales.

On retrouve dans les pâturages de chevaux sauvages une plante typique des collines et des prairies de zones sèches : Linum suffruticosum ainsi que Seseli montanum, une plante connue pour les propriétés chimiques de ses huiles essentielles. Les chevaux sauvages pourraient les manger pour s'automédiquer et contribuer ainsi à la dispersion de ses graines.

Aucune espèce bio-indicatrice spécifique n'a été trouvée pour les parcelles pâturées par les chevaux domestiques. La présence de graminées dans les pâturages de chevaux domestiques pourrait être un témoin de la période de transition entre le mouton et le cheval. Sa présence pourrait être liée à la capacité des espèces annuelles à coloniser les zones des prairies dégradées par le piétinement des grands herbivores.

Conclusion : implications pour la conservation

Les chevaux de Przewalski semblent promouvoir la biodiversité avec une plus grande richesse en espèces et une plus grande hétérogénéité spatiale, conduisant à la création d'une mosaïque plus riche en micro-habitats et à de nouveaux assemblages d'espèces. Le résultat est plus proche des communautés de plantes caractéristiques des habitats de type steppique, avec davantage de dicotylédones et une fréquence accrue d'une espèce hémiparasite.

Les résultats de l'étude montrent clairement que le pâturage a des effets sur les prairies. Par ailleurs, un pâturage par les chevaux domestiques pour pallier la disparition de l'élevage ovin traditionnel aura des effets similaires sur la conservation des communautés végétales, avec seulement de légers changements par rapport aux moutons. Ceci est corroboré par les données scientifiques qui montraient déjà que le pâturage par les chevaux contribuait à protéger les espaces ouverts, les habitats naturels et les communautés de plantes. Les différences entre un pâturage domestique et sauvage résident principalement, ici pour les chevaux, dans la possibilité pour les animaux d'exprimer tous leurs comportements sociaux naturels. Cette substitution de l'élevage traditionnel par la réintroduction de chevaux sauvages favorise la biodiversité (richesse en espèces, régularité des abondances et hétérogénéité des espèces). Ce type de ré ensauvagement contribue donc à la conservation de ce milieu ouvert steppique, mais modifie les communautés végétales et cela doit être pris en compte si des espèces menacées spécifiques constituent la priorité. D'autres études sont donc nécessaires pour évaluer ses effets sur des espèces à haute valeur patrimoniale, d'autres groupes taxonomiques et sur la diversité fonctionnelle. Par ailleurs, la décision de ré ensauvagement doit prendre en compte les questions socio-économiques pour comprendre que cela entraîne un changement dans les pratiques des éleveurs, des bergers et pose la question du revenu économique.

Cela pourrait être considéré comme un nouveau paradigme et pourrait être une autre façon d'établir un lien entre le pastoralisme et la conservation de la biodiversité.

Pour aller plus loin

Voir l'article sur l'herbivorie du Courrier de la Nature :

https://www.snpn.com/produit/le-courrier-de-la-nature-nunero-338-octobre-2023/

Et le communiqué de presse du CNRS : https://www.cnrs.fr/fr/presse/chamboule-tout-dans-les-origines-des-chevaux