Les examens à réaliser en consultation ophtalmologique

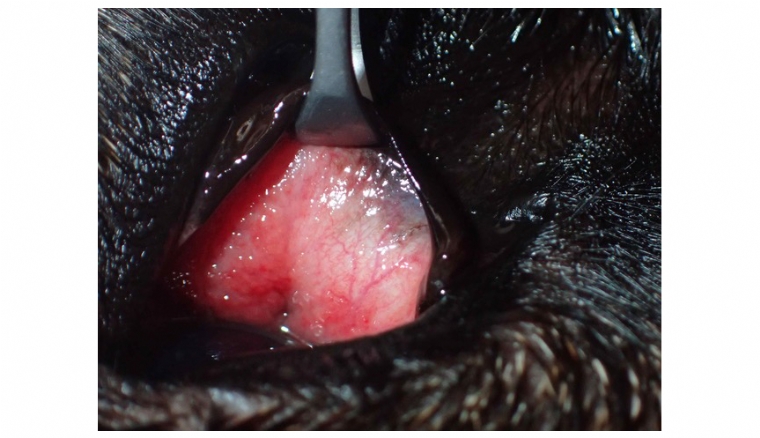

Mercredi 27 Fevrier 2019 Animaux de compagnie 31907Pince de Greafe atraumatique pour manipuler la membrane nictitante.

© Sophie Cognard

Fabrice CASTANET

Diagnostic

L'examen ophtalmologique se décompose en une évaluation de la vision, un examen à distance puis un examen rapproché. Il doit se dérouler dans de bonnes conditions.

Notre consoeur Sophie Cognard (CES d'ophtalmologie) a indiqué les examens à réaliser en consultation d'ophtalmologie lors des ateliers du Sud-Est organisés par le Gemo*, du 4 au 6 octobre, à Grasse. L'examen oculaire, de routine ou spécifique, doit être clinique, rigoureux, organisé, reproductible et s'accompagner d'examens complémentaires standardisés, relativement simples à réaliser.

L'examen ophtalmologique doit se dérouler dans de bonnes conditions (contention et sédation sont parfois nécessaires) permettant une bonne observation qui, elle-même, facilite un diagnostic précis et un traitement adapté.

Il se décompose en une évaluation de la vision, un examen à distance puis un examen rapproché.

Evaluation de la vision

Elle est primordiale. Le praticien doit évaluer au moins globalement le degré de vision de l'animal et le confronter à l'historique et aux propos des propriétaires.

Sophie Cognard conseille de faire répondre les propriétaires à un questionnaire orienté sur la vision de leur animal et de profiter de ce moment pour observer l'animal à distance en liberté dans la salle de consultation (parcours d'obstacles, en ambiance photopique et scotopique).

L'évaluation de la vision se fait ensuite à l'aide de tests codifiés :

- les réflexes photomoteurs, direct et indirect, déterminés par la fermeture de la pupille induite par l'éclairement : ils servent essentiellement à évaluer les voies optiques (pupillomotrices) sans intervention du cortex cérébral ou de la conscience ; ils sont indicatifs mais l'interprétation doit toujours s'intégrer dans un contexte global (faux positifs et négatifs) ;

- le réflexe de Dazzle : un clignement palpébral ou un détournement du regard suite à un éblouissement est un réflexe subcortical permettant l'évaluation des voies optiques jusqu'au noyau géniculé latéral, sans intervention de la conscience ; c'est un vrai réflexe ;

- le test à la boule de coton et la réponse à la menace ne sont pas des réflexes mais des réponses conscientes permettant d'évaluer l'intégralité des voies visuelles de l'oeil jusqu'au cortex cérébral, visuel et moteur ; ils se manifestent par un suivi du coton par le regard ou un clignement en réponse à l'avancée de la main (attention au déplacement d'air par le mouvement de la main qui peut fausser le test) vers l'oeil de l'animal.

Examen à distance

Il permet d'évaluer un éventuel blépharopasme (uni ou bilatéral) avant toute contention ainsi que les mouvements et la position de l'oeil dans l'orbite.

L'exophtalmie ou l'enopthalmie sont parfois difficiles à interpréter et nécessitent un examen de la tête de l'animal dans sa globalité (observation de la symétrie de la face et des globes par le dessus, examen de l'intérieur de la bouche, pression comparée des globes par les pouces au travers des paupières), procurant des informations sur la normalité de l'espace rétrobulbaire.

Les mouvements des membranes nictitantes et des yeux sont également évalués au cours de cet examen à distance.

Examen rapproché

L'animal est placé sur la table de consultation pour la dernière partie de l'évaluation de sa vision, les yeux et l'axe optique idéalement à hauteur des yeux du praticien.

L'examen est rendu optimal par une salle avec un éclairage de faible luminosité associé à un système éclairant focalisé sur l'oeil plus ou moins grossissant : transilluminateur de Finoff, lampe à fente, ophtalmoscope direct/indirect.

Le praticien examine dans l'ordre toutes les structures de l'oeil de la partie la plus antérieure à la plus postérieure :

- les paupières : position, gonflements, rougeur, excroissances... parfois, une anesthésie locale (tétracaïne, buprocaïne) est nécessaire afin de soulager une douleur d'origine cornéenne à l'origine d'un spasme palpébral pour pouvoir observer les paupières en position physiologique non antalgique ;

- la cornée est le siège de très nombreuses affections : ulcères, kératomalacie, corps étrangers, oedèmes, plaies, pigmentations, néovascularisations, abcès... l'examen de choix est l'examen à la lampe à fente qui permet d'estimer la profondeur des lésions ulcératives et la localisation fine des différentes anomalies ;

- la chambre antérieure : on évalue sa profondeur, la limpidité de l'humeur aqueuse (effet Tyndall), la présence de fibrine, d'adhérences (synéchies, résidus de membrane pupillaire...), de kystes iriens, corps étrangers, issues de vitré dans l'aire pupillaire lors de fragilisation de la zonule de Zinn ;

- l'iris : on observe sa motricité, sa couleur (symétrique à l'oeil controlatéral), sa verticalité dans la chambre antérieure, les reliefs ou déformations de sa face antérieure, une présence éventuelle d'une hyperhémie des vaisseaux, de fibres de persistance de membrane pupillaire, l'absence d'adhérences (synéchies).

L'examen des parties plus postérieures (du cristallin à la chorio-rétine) nécessite généralement une mydriase pharmacologique au moyen de tropicamide par exemple (Mydriaticum ND) à la posologie d'une à deux gouttes à 5 minutes d'intervalle (cependant, la mydriase est contre-indiquée en cas d'hypertension intra-oculaire ou de risque de glaucome).

Le cristallin est physiologiquement transparent (absence de cataracte), incolore (absence de sclérose), centré dans la pupille (absence de rupture zonulaire), les capsules antérieure et postérieure doivent être examinées et intactes.

Le transilluminateur de Finoff permet une observation aisée en lumière directe, complétée par un examen en rétro-illumination. La lampe à fente permet aussi de localiser précisément les profondeurs d'éventuelles opacités ou lésions.

Le vitré est normalement compact et transparent. On l'examine directement au transilluminateur, à l'ophtalmoscope direct et en lampe à fente ou en rétro-illumination, avec un ophtalmoscope indirect.

On peut y déceler des densifications, des liquéfactions, des hémorragies, des décollements de rétine avançant dans l'espace le contenant habituellement entre la capsule postérieure du cristallin et la rétine.

L'examen de la rétine constitue la dernière phase de l'examen rapproché. On l'examine d'abord à l'ophtalmoscope indirect (fond d'oeil en image inversée et globale). On observe le tapis, son degré de réflectivité, on détaille les vaisseaux rétiniens (calibre, hémorragies, pulsalité), la papille optique (tête du nerf optique) de couleur rose physiologique ou grise atrophique, sa vascularisation, l'excavation éventuelle (glaucomes, colobomes congénitaux), la myélinisation.

Si on repère une anomalie, l'utilisation de l'ophtalmoscope direct procure une image grossie et fine dans un champ plus restreint mais non inversé.

Examens simples à réaliser

Test de Schirmer : simple, rapide et peu onéreux, il doit être pratiqué en premier lors de l'examen ophtalmologique car toute manipulation des paupières, tout contact avec la cornée (mesure de PIO par exemple), éblouissement, lavage ou instillation de collyre peut fausser le test.

Le film lacrymal est constitué par trois phases (aqueuse, lipidique, mucinique) en interaction mutuelle, constamment en mouvement induit par les clignements palpébraux et la pesanteur.

Le test sert à évaluer la quantité de phase aqueuse du film lacrymal qui s'imbibe en une minute sur un papier buvard.

Deux sortes de tests existent. Le test classique (Schirmer tear test), réalisé sans anesthésie locale, mesure la sécrétion globale de la phase aqueuse du film lacrymal (basale et réflexe). En cas de douleur ou d'irritation, par exemple suite à la pose de la bandelette de papier dans le cul-de-sac conjonctival, il peut être faussé (par une hypersécrétion réflexe).

Un autre test, peu utilisé en pratique (Schirmer tear test 2), peut être réalisé 10-20 minutes après l'instillation d'une goutte d'anesthésique local, par application de la même bandelette sur le bord limbique, permettant de mesurer la sécrétion basale sans influence de l'hypersécrétion réflexe.

En pratique, la bandelette doit être pliée à hauteur du premier trait de l'encoche à 90 degrés et insérée dans le cul-de-sac conjonctival inférieur au tiers externe de la paupière. Le film lacrymal monte par capillarité dans la bandelette, le praticien lit ensuite en millimètres la hauteur de migration parcourue en une minute.

Les normes varient selon les fabricants. Certaines bandelettes sont plus absorbantes que d'autres. Sophie Cognard recommande de toujours utiliser les mêmes.

L'interprétation du test doit être corrélée aux signes cliniques observés, sachant qu'il est une mesure quantitative de la seule phase aqueuse du film lacrymal. La plus grande part des anomalies constatées sont des hyposécrétions correspondant à des valeurs inférieures à 10 mm chez le chien et 8 mm chez le chat, avec des signes cliniques concordants.

Les insuffisances lacrymales primitives ont des conséquences sur l'oeil et ses annexes. Par exemple, elles retardent la cicatrisation cornéenne et doivent donc être recherchées lors de kératite simple ou ulcérative.

Il est donc important de les identifier et les quantifier pour traiter efficacement et suivre la réponse au traitement grâce au test de Schirmer.

A l'inverse, de nombreuses affections comme les conjonctivites ou les blépharites, certaines maladies systémiques (diabète, atopie...) ou l'emploi de certains médicaments (ciclosporine/tacrolimus, AIS...) influent sur la sécrétion lacrymale : le test de Schirmer doit être systématiquement réalisé en début de consultation et s'inscrire dans un examen clinique global.

Examen de la membrane nictitante : là encore, c'est un examen systématique qui doit être minutieux et concerner aussi bien la face antérieure que la face postérieure et les culs-de-sac conjonctivaux adjacents.

En premier lieu, le praticien observe la position et les mouvements de la membrane à la recherche d'affections orbitaires comme des abcès ou des tumeurs qui poussent souvent la membrane nictitante vers le haut (procidence).

En pratique, l'observation de la face antérieure est réalisée par rétropulsion douce du globe avec le pouce au travers de la paupière supérieure.

Le praticien évalue alors l'intégrité de la membrane (déchirures fréquentes chez les chats suite à des griffures de congénères), sa position, sa couleur et sa pigmentation (bord libre granuleux et hypopigmenté lors de kératites dysimmunitaires chez les bergers), son épaisseur : elle peut être augmentée lors d'inflammations chroniques, de processus tumoraux (carcinome épidermoïde du chat sur le bord libre ulcéré, lymphosarcome et mastocytome chez le chien).

Une hyperhémie aisément observable est souvent liée à une inflammation de type conjonctivite.

L'examen de la face postérieure se réalise après instillation d'une goutte d'anesthésique local et utilisation d'une pince à dents non traumatiques de type pince de Graefe permettant de saisir la membrane par le bord libre et visualiser la face interne puis le fond du cul-de-sac entre la cornée et la membrane.

Pour les animaux ou les maîtres plus sensibles, on peut utiliser un coton tige sec afin d'écarter la membrane nictitante.

Cette manipulation permet de rechercher une éventuelle éversion du cartilage de la membrane, un prolapsus de la glande lacrymale, une tumeur, un corps étranger dans le cul-de-sac conjonctival (épillet), des follicules réactionnels lors de conjonctivite folliculaire (aspect en grains de framboise), la visualisation du quadrant inféro-médial de la cornée (ulcère caché), la vacuité des culs-de-sac conjonctivaux antérieur et postérieur à la membrane (corps étrangers).

Test de perméabilité des voies lacrymales : simple et rapide, il est souvent négligé mais permet de visualiser le flux lacrymal débouchant dans la cavité nasale. Le praticien instille une goutte de fluorescéine dans chaque oeil et observe la coloration apparaître aux narines 1 à 5 minutes après.

La positivité du test reflète un passage physiologique des larmes des points lacrymaux jusqu'au bout du nez. Des abouchements plus postérieurs (gorge, partie caudale de la cavité nasale) semblent exister chez certains animaux chez lesquels la coloration est évacuée vers l'arrière de la gueule ou déglutie, ce qui oblige à ouvrir la gueule pour visualiser la coloration verte.

Lors d'épiphora important, ce test permet de distinguer une hypersécrétion (les larmes en trop grande quantité débordent sur la joue) d'une obstruction des canaux lacrymaux (les larmes ne pouvant s'écouler par les canaux coulent sur la joue).

Dans ce second cas, le praticien devra rechercher une absence congénitale de canalicules, une plicature excessive des canalicules dans les entropions du canthus médial (brachycéphales), une atrésie cicatricielle (chat herpétique), une obstruction mécanique (tumeur nasale, corps étranger, kyste, dacryocystite du lapin)...

Cathétérisme des voies lacrymales : il se pratique par introduction dans les canaux lacrymaux d'une canule mousse ou d'un cathéter souple (sans mandrin) et l'écoulement d'un liquide (sérum physiologique/NaCl 0,9 % auquel on peut ajouter une goutte de fluorescéine pour mieux visualiser le flux) permettant de vérifier leur perméabilité et/ou de les désobstruer.

Cytologie simple : c'est le dernier examen réalisé en consultation ophtalmologique. Le prélèvement cytologique cornéen ou conjonctival est relativement aisé à pratiquer, après instillation d'une goutte d'anesthésique local (tétracaïne, oxybuprocaïne), au moyen d'une cytobrosse ou d'un coton-tige, par apposition directe sur lame.

Les cellules superficielles prélevées sont directement observées au microscope après étalement et coloration ou fixées pour examen dans un laboratoire externe. Leur examen permet l'évaluation d'une kératite éosinophile (cellules éosinophiles), des interprétations tumorales (lymphocytes lors de lymphomes conjonctivaux), des suspicions virales.

L'échographie conventionnelle de l'oeil doit s'intégrer dans l'examen ophtalmologique de routine en cas d'opacification des milieux antérieurs.

En résumé, s'il est relativement simple, car reposant principalement sur l'observation, l'examen ophtalmologique doit être systématisé et reproductible et nécessite de bonnes conditions environnementales et matérielles.

Si nécessaire, des examens complémentaires basiques, rapides d'exécution permettent de valoriser la consultation ophtalmologique et de consolider les hypothèses diagnostiques du praticien. ■

* Gemo : Groupe d'étude des maladies oculaires de l'Association française des vétérinaires pour animaux de compagnie.

L'auteur remercie Sophie Cognard pour sa relecture et ses corrections.